- 独学だとどれくらい勉強すればよいのか

- どのように勉強していけばいか

- 製図のちょっとしたテクニック

(1次試験についての記事はこちら↓↓)

【インテリアコーディネーター1次試験】知識ゼロから独学1カ月で突破した方法

【インテリアコーディネーター1次試験】知識ゼロから独学1カ月で突破した方法 (インテリアコーディネーター資格を取るメリットはこちら↓↓)

インテリアコーディネーター2次試験について

最初に断っておきますが、

”インテリアコーディネーター2次試験は1カ月あれば余裕”ということではありません。私自身、出題形式が変われば合否が変わっていたことも十分にあり得ます。なので、私の試験勉強を通してよかった学習法について、お伝えできればと思っています。

I.C2次試験を受けるのに必要なもの

- シャープペンシル(0.5㎜)

- 色鉛筆(2018年度より12色→18色)

- 消しゴム

- 直定規

- 三角定規

- 勾配定規(2018年度より)

- 三角スケール(15㎝)

- テンプレート(円形のみ)

- 字消板

- 製図用ブラシ

基本的にはどれでも以下で紹介するもの以外は何使っても同じです。例えば製図用ブラシであると、羽のようなものから、たわしのようなものまでありますが、対して変わりはありません。(個人の見解です)なので、私は、一番安いのを使ってました。しかし、以下で紹介しているものは特に紹介したいものであったり、注意が必要なものですので、別途ピックアップします。

・シャープペンシル

シャーペンは0.5㎜のもので製図用であれば何でもいいですが、私が使っていたのは”Pentel”さんの”GRAPH GEAR”というシャーペンです。恐らく一度は目にしたことあるかと思います。

約2時間ほど線を引き続け、論文のために文字も書かなくてはいけない2次試験ですが、ほとんど手がつかれることはありませんでした。

シンプルに使いやすく、これは使っていてよかったと思えるので、おススメします。

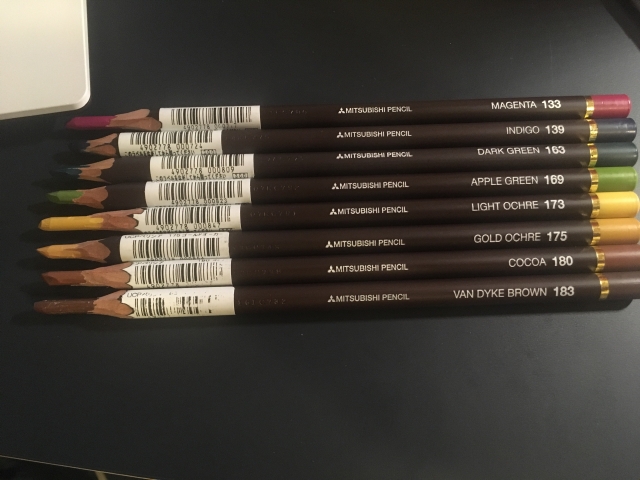

・色鉛筆

色鉛筆は何でもいいと思いがちですが、使うものによって描きやすさがかなり変わります。

2018年度から18色用意できますが、個人的には12色で十分だと思います。色は指定がないので配色は自由に選べますが、やはりパステルカラーが使い勝手いいです。

また使用する色鉛筆は”良いもの”をおススメします。

私は最初12色で600円の安いものを使っていましたが、色むらが出たり、塗が滑らかでなかったりと、問題が多かったので、少し高いものに変えました。

すると描き心地であったり、配色であったり、様々な面でよくなりました。そして何よりも、色鉛筆を少しこするだけで、しっかりと色が着いてくれるので時短にもなりました。なので、色鉛筆はちゃんとしたものを選びましょう。

私が一押しの色鉛筆を下に載せておきます。

先ほどの配色は自由に選べますというところについて、少し掘り下げます。

きれいに色がぬれても、色そのものが奇抜であったり、配色が悪かったりすれば、見る人に与える印象もよくないですし、最悪減点されます。うまい表現方法が思いつかないですが、”当たり障りのない色”を集めることがいいです。私が別で追加した色を以下に挙げておきます。家具や床であったり、植栽で大活躍してくれました。

・直定規

定規は種類関係なくすべて透明なものを選んでください。特に直定規は、20㎝、透明、格子型の目盛がついているものをおススメします。過去問を解いていると、15㎝では足りないという事が頻繁にありました。なので、20㎝を選ぶようにしましょう。

また格子付のものを選ぶことで、直交線であったり、平行線がきれいにかつ早く引けるようになります。

使用した参考書

- はじめてのインテリア製図合格する図面の描き方

- インテリアコーディネーター2次試験過去問題徹底研究

- 一番わかりやすい合格論文入門

勉強方法

- 製図

- 論文

最初に図面の描き方を覚えるためにひたすら①の内容を真似して描き込みます。平面図、展開図、パースの描き方を何度も描いて、体に覚えさせます。覚えるところまでは、テクニックはありませんので、頑張って描きましょう。

①のいいところは、簡単な例を用意してくれていて、その上描き方の順序を丁寧に教えてくれているところです。

この参考書で学習を進めていくうえで意識することは、家具や室内空間のあらゆるものについての寸法感覚を身に着けてください。

一通り参考書を終えるとすぐに②の過去問に取り掛かります。過去問は割と早めに取り掛かるのがいいです。

過去問も最初は解答例を写す練習に徹するだけで大丈夫です。 ここでは段階を踏んで意識することを変えいきます。

・丁寧に模写する

過去問は解答を模写するだけでもかなり時間を要します。しかし、最初は時間をかけてでも丁寧さ、綺麗さを重視してください。

・縮尺別の寸法感覚を身に着ける

これは意外と重要です。試験では大半が1/50、1/20ですが、同じテーブルを描く際でも、ヘキサスケール測って描くのもいいですが、それぞれの縮尺について、直定規(1/100スケール)で大体どれくらいの大きさになるかが分かるようになると、製図の時間が大幅に短縮できます。

・時間を意識して製図する

製図は必ず時間との闘いとなります。本番は製図、論文含めて試験時間が160分となります。正直かつかつの時間です。なので、製図に慣れてきたら、いかに早く描く方法を、自分なりに見つけることが重要になってきます。

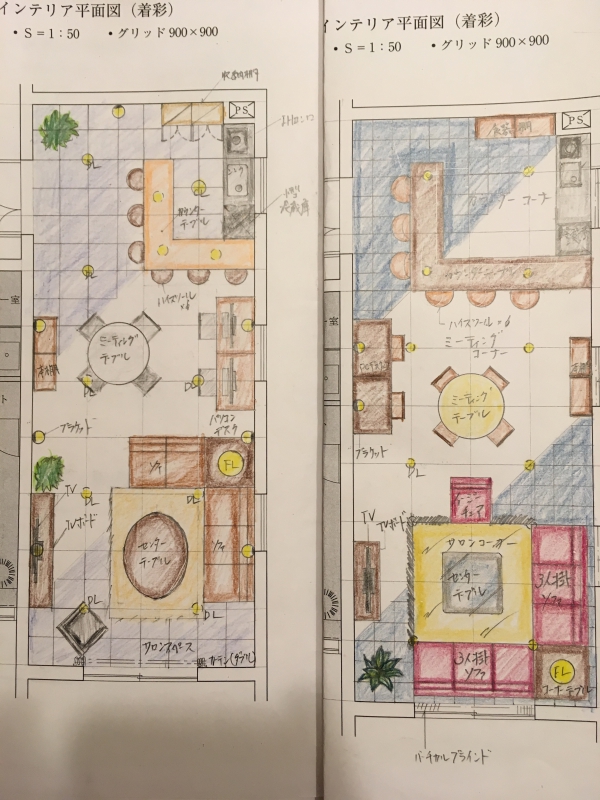

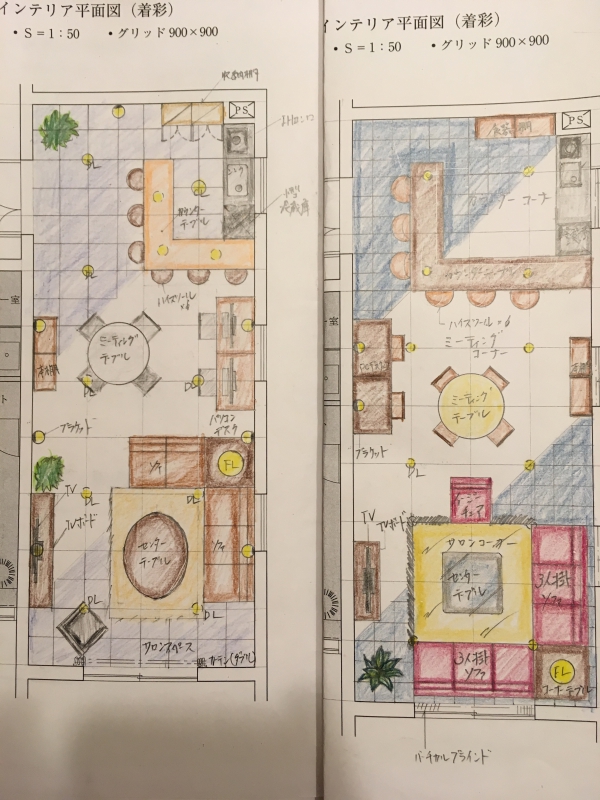

ここで、およそ2週間訓練した成果をご紹介。

下の写真の左が勉雇用に着手したてに描いたもので、右が、それから試験2週間前に描いたものになります。

明らかに、色塗りのメリハリが違っていることが分かります。右側の絵の方が、圧倒的に色も良いですし、塗り方も(カーペットの部分は下手です。。汗)、線の引き方もきれいです。

目に見える所だけでもだいぶ変わりましたが、製図時間は大体半分くらいになっています。

( 左の図:2時間30分以上

右の図:約1時間 )

製図がうまくなる、色塗りがうまくなる、仕上げが早くなるなどの変化は、割と早い段階出てきます。なので焦る必要はありません。必ず変わります。

論文に関しては通勤時間で③を読んだだけで、書いたりは全くしませんでした。過去問も参考書に載っている年度の解答例を読んだだけで、それ以外は全く見ていません。正直なところ、参考書の解答例を読み込んで、本番で使えそうな文章の言い回しをつかむことに徹すれば大丈夫です。

よく1次試験の知識がないと解けないといわれますが、そんなことありません。私も1次試験の内容はほとんど忘れてしまっていましたが、参考書を読み込んで、その知識だけで試験に挑みました。論文に関しては完全にテクニックです。

しかし、当然ながら過去問の解答例もすべて読んで、様々な出題方式に慣れるほうがいいですので、時間の許す限り、演習してみてください。

勉強時間

私は勉強は11月スタートで、平日は働いていたので、通勤時間に参考書で家具の寸法をおぼえていきました。そして仕事から帰ってきたら、過去問の大問1つだけやるようにし、土日に残りの大問を解くというサイクルで過ごしました。

時間的には

平日:1h~2h

土日:4h~6h

くらいでした。

論文は試験1週間前から通勤電車の中で、参考書を読むだけでした。

>

製図のテクニック

ヘキサスケールを使わない

先ほどもチラッと描きましたが、私は縮尺1/50、1/20の製図に関しては、すべて直定規で対応できるようにしました。ヘキサスケールで測ってから線を引くとなると、どうしても時間がかかってしまいますが、直定規のみで仕上げれるようにしてから、15分くらい短縮できました。

これは本当におススメですので是非できるようにしてみてください。

家具を斜めに配置しない

過去問の解答を見ていると、いくつか家具を斜めに配置したものが出てきました。しかし、家具を斜めに配置すると、展開図や、パースを描くときにかなりめんどくさくなります。余程何か理由でもない限り、家具の配置は普通に配置したほうがいいでしょう。

試験本番

試験本番は私にとって初めて試験を通しでやる機会でした。特に何からやり始めるとか決めていなかったので、普通に製図から始めました。

しかし、会場の雰囲気的に論文から書き始める人の方が、圧倒的に多い印象でした。結果として、どちらから始めても問題ないかと思います。

製図は仕上げのきれいさと見落としが無いかがカギとなります。私は展開図で、ペンダントコートを描き忘れました。このミスは恐らく多いと思うので、気を付けましょう。

時間配分としては

論文:30分以下

製図:130分以上

の感覚で臨まれたほうがいいと思います。

私は15分程の見直し時間がありましたので、そこで、見栄えやら、見落としなどをいくつか修正しました。(展開図にペンダントコートを描き忘れましたが。。。)

インテリアコーディネーターは独学でも合格可能

本文中にも”慣れ”という言葉を多用しましたが、本当に慣れで合否が分かれる言っても過言ではありません。2次試験は(1次試験免除の方を除いて)皆スタートラインが同じです。なので、受かるか受からないかは、演習量で変わってきます。スクールに通われる方はものすごい量の演習を課せられます。独学組はそれを自分で補わなくてはならないという事です。それなら、早めから演習したほうが絶対良いに決まってます。また、平面図とかの寸法感覚は実務でも使えます。なので、2次試験は時間をかけて合格するほうが技術も身につきます。

タイトルにも書きましたが、正直頑張れば1ヵ月で間に合います。かなりしっかり取り組めば2週間でもいけると思います。しかし、それだけの期間しか準備しなければ、2次試験のために取り組んだことは、試験が終わるとすぐに消えてしまうかもしれません。ましてや実務でも使えることをその場限りにしてしまうのはもったいないです。なので、試験に合格する事だけでなく、その先のことも考えたうえで、しっかりと2ヵ月かけて準備するのがいいと思います。

しかし、残念ながら、準備期間が足りなく1カ月、またはそれ以下で勉強しなくてはならない方のために一つ。家具の寸法、部屋の寸法を重点的に叩き込んでください。もちろん、試験では必ずその知識と感覚は必要になってきます。それさえすれば、合否がどうであれ、2次試験のために勉強した意味が必ず見出せるはずです。

最後に、前日は持ち物の確認を必ずしましょう。私は、本番直前にシャーペンの芯が残り1本しかなく(半分以上使った状態)、予備も持ってきていなかったため、大変焦りました私の場合は、近くにいた方に分けてもらえましたが、そのような場合は、焦らず試験監督に言いましょう。予備の芯を何本か持っているそうです。

以上、インテリアコーディネーター2次試験、働きながら1ヶ月で間に合わせた方法でした。皆様の学習に少しでもお役に立てることを願ってます。

yoneyonekun.com

yoneyonekun.com

コメント失礼いたします。

家具の寸法はどのように覚えられたんですか?

コメントありがとうございます。

家具の寸法は過去問を解きながら覚えました。

過去問を解いて、答え合わせ(はじめのうちはほとんど答えの模写ですが)の際に解答に描かれている家具の寸法を覚え、それと合わせて「はじめてのインテリア製図 合格する図面の描き方」で出てきた家具の寸法をひたすらチェックしました。

これを繰り返す事で、一般的な家具の大体の寸法感覚が身につきます。

早めに覚えておいた方がいい家具を以下に書いておきます。

これらは、自らで描きやすい寸法を決め、どんな問題を解く場合でも決めた寸法で描けるようになれば、かなり時間短縮になります。

・デスク

・チェア

・ソファ(特に3人掛)

・ローテーブル

・テレビ(参考書に載ってる物くらいは全て)

分かりやすく説明していただいてありがとうございます!

再度質問させていただきたいのですが、通勤時間は論文の参考書を見る以外に何かされていましたか?

通勤時間は論文の勉強だけです。

その代わりにテクニック部分を意識して、何度も参考書を読み返しました。

インテリアコーディネーター2次試験の論文は、お題に対していかに当たり障りの無い文章を書くか、につきます(良くも悪くもですが)。

そして、その当たり障りのない文章は参考書をを何度も読み返しているうちに、感覚的に論文の書き方がわかるようになります。

しかし、論文はやはり1次試験の知識が必要になる部分もあるので、家具別で押さえておくべき性能(カーテンに遮熱、遮光性能があるなど)はしっかりとわかっておく必要はあります。

ただ、参考書を読み返すだけでも、その部分はある程度復習できますので、そこまで心配しなくても大丈夫です!

丁寧に答えていただきありがとうございました。

来年のインテリアコーディネーターの試験に向けて勉強を始めていこうかと思います!

来年でしたらまず問題になるのがモチベーションだと思います。

今現時点では少しずつで大丈夫なので、覚えやすいジャンルからちょっとずつ学習するのが良いと思います。

おススメは建築史と配色です。

しっかりと準備すれば絶対大丈夫なので頑張ってくださいね!!

ご丁寧にありがとうございます!

合否はまだ分からないのですが、A判定と先ほど電話があったのでさっそく取りかかろうとしてます!

私も独学派なのですごく役に立つ情報です!

また進めていく上で分からないことがあれば教えて下さい!

まずは1次試験お疲れさまでした!

A判定ならほぼ間違いなく1次は通過しています!

今から取り掛かるほうが絶対良いです!

そういっていただけると本当にこの記事を記事を書いてよかったと思えます!!

まずは数をこなして製図に”慣れること”を心がけてください。過去問の解答を見ると、初めは「こんなの2カ月で無理」とどうしても思ってしまします。しかし慣れてくればわかってきます。

焦らないことが大事です。

いつでもお答えしますので気軽に聞いてください!!

はじめまして。

合否はまだわかりませんが、二次試験の勉強しています。

着色した後に部屋名や寸法を記入した方がよいか、前か悩んでます。

テキストなどには書いてなくて困ってます。

教えていただけると助かります。

1次試験お疲れ様でした!

着色後に寸法、部屋名を書いていました。

着色前に書いてしまうと、着色した際に汚れてしまうからです。

この時期からテキストを見てらっしゃるのは絶対強みですので、後1ヶ月と少しですが、気持ちを切らさず頑張ってくださいね!

[…] […]

はじめまして。

こちらのブログを参考にさせて頂き、インテリアコーディネーター一次試験試験を無事に合格することができました。

二次試験の結果はまだ出ていませんが、お礼を申し上げたくてコメントさせて頂きました。

自分のブログにこちらのブログを参考にさせていただいたことを記載しても良いでしょうか?(できればURLを貼り付けてご紹介できれば嬉しいです。)

おめでとうございます!!

まずは一安心です!

また最大級の嬉しいお言葉、こちらこそありがとうございます。

全く問題ございません。自由に参照していただければと思います。

ありがとうございます!

早速紹介させていただきたいと思います。

二次試験は緊張のあまり手が震えミスが目立ち自信がないのですが、落ち着いてやれば独学で大丈夫だという確信が持てました。

感謝でいっぱいです。

少しでもお役に立てたのなら本当に幸いです!

意外と些細なミスはそこまで影響ないので全部やりきるほうが大事であったりします。

こちらこそわざわざご連絡いただいてありがとうございます!

二次試験合格しました!

自信がなかったのですが、先程合否を確認しました。

yoneyonekunさんのブログに出会えたおかげです。

ありがとうございました!

本当におめでとうございます!!!

少しでもお役に立てて良かったです!!

はじめまして。

いつも参考にさせていただいています。

二次試験に向けて、参考書を購入しようと思っているのですが、

「インテリアコーディネーター2次試験 過去問題徹底研究」は、最新版のものでなくても対応できそうですか??

こんにちは。

参考にしていただき有難うございます。

結論から申し上げますと対応できます。

2次試験につきましてはどの年も根本的には内容に変化がございませんので最新版でなくても大丈夫です。最新版を買う事のメリットとしては、解答用紙が付いていることくらいで問題の質的には変わりません。

過去問徹底研究では1冊でほぼすべての出題パターンを網羅できます。なので大切な事といたしましては範囲を絞らずやりきることです。

少しでも参考にいただけたら幸いです。

早速の返信ありがとうございます!

大変参考になりました^ ^

はじめまして。

今年の筆記でB判定でしたが、多分合格と信じています・・笑

ブログを何回も読み勇気をいただきました。

ありがとうございます、二次試験も大いに参考にさせていただきます。

yoneyonekunさんの仕事についてのブログ記事もあれば

読んでみたいなあと思いました^^

こんにちは。

試験お疲れさまでした。

私も1次試験はB判定でしたので、大丈夫ですよ!!

こちらこそ読んでいただいてありがとうございます!!

本当に興味を持っていただいてうれしい限りです。

仕事の記事も徐々にですが書いていこうと思います。

昨日二次試験を受けてきました!

ブログを参考にスケールを使わず図面を書けるように

直定規の寸法1.5㎝=750(1/50)…というように回答用紙にメモを最初に書いて解いたので

時短を図れました。ありがとうございます^^

まだ結果は分かりませんがいい報告が出来ますように!

2次試験お疲れさまでした。

そこまで参考にしていただければ、私もこの記事を書いて本当に良かったと心から思えます!!こちらこそありがとうございます。

合否まで長く感じますが、いい結果であることを願っております!

本日二次試験合格を確認しました!

ありがとうございました!yoneyonekunさんのおかげです!

ブログの参考書のみで合格する事が出来ました!

→みかさん

おめでとうございます!!

本当に良かったです!!

その合格はまぎれもなくみかさんの実力でつかみ取ったものですが、

少しでもお手伝いできたのでしたらこの私もこの上なく幸せです!!

本当におめでとうございました!

度々失礼いたします。

細かいことなのですが、練習用の紙はどのようにされていましたか?2次試験練習帳を購入されたのでしょうか?

何か工夫されたことがあれば教えていただきたいです^^

返信が遅くなり申し訳ございません。

2次試験練習帳も購入しましたが、使うことは全くございませんでした。

というのも私の場合は過去問ベースで学習を進め、付属の解答用紙を毎回コピーして問題を解いていました。なので練習帳の出番が全くなかったというのが正直なところです。

つまりは練習帳がなくとも過去問一冊あれば大丈夫です。

(10月入った途端、練習帳は書店からなくなりAmazonやメルカリで高価で取引されるようになりますよね。。。)

ここからは工夫したことなのですが、家具単品(椅子や机)の図やアイソメを練習したいときは、適当な紙に自分でグリッドを書いて練習していました。

なので部屋全体の作図は過去問で、その中で出てきた家具などはその辺の紙にという風に分けて練習してもいいかもしれません。

毎回ご丁寧に返信くださり、ありがとうございます!

なるほど、わざわざ購入しなくても家にあるものとコピーで対処できそうですね!

そのようにさせていただきます^^